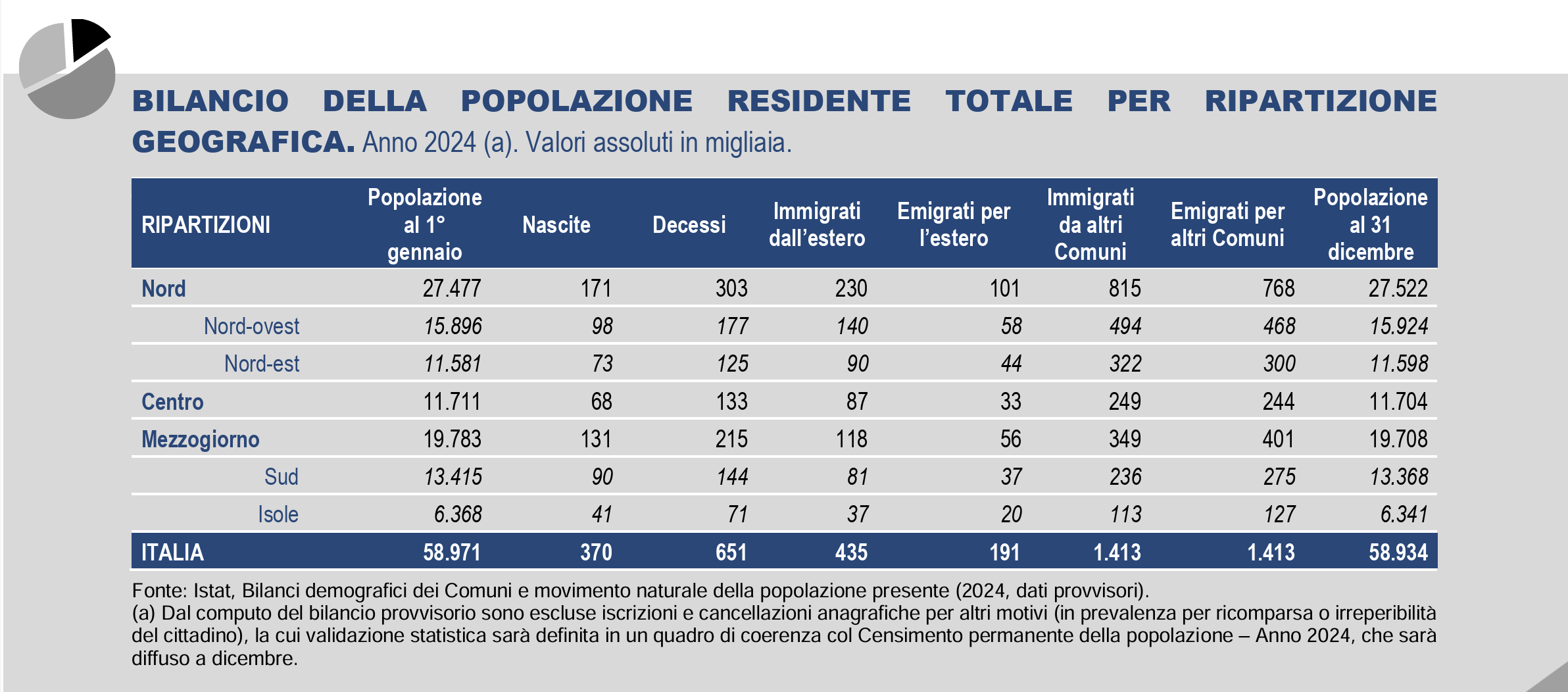

In Italia, secondo i dati ISTAT, il 2024 ha registrato un nuovo minimo storico di fecondità. Al 31 dicembre 2024 la popolazione residente conta 58 milioni 934mila individui (dati provvisori), in calo di 37mila unità rispetto alla stessa data dell’anno precedente. La diminuzione della popolazione prosegue ininterrottamente dal 2014 e il decremento registrato nel 2024 (-0,6 per mille) è in linea con quanto osservato negli anni precedenti (-0,4 per mille del 2023 e -0,6 per mille nel 2022)..

DATI ISTAT 2024

Il calo di popolazione non coinvolge in modo generalizzato tutte le aree del Paese. Mentre nel Nord la popolazione aumenta dell’1,6 per mille, il Centro e il Mezzogiorno registrano variazioni negative rispettivamente pari a -0,6 per mille e a -3,8 per mille. Nelle Aree interne del Paese si osserva una perdita di popolazione più intensa rispetto ai Centri (vedi Glossario) (-2,4 per mille, contro -0,1 per mille), con un picco negativo per le Aree interne del Mezzogiorno (-4,7 per mille). A livello regionale, la popolazione risulta in aumento soprattutto in Trentino-Alto Adige (+3,1 per mille), in Emilia-Romagna (+3,1 per mille) e in Lombardia (+2,3 per mille). Le regioni in cui si riscontrano le maggiori perdite sono invece la Basilicata (-6,3 per mille) e la Sardegna (-5,8 per mille).

Nel 2024 le nascite si attestano a quota 370mila, registrando una diminuzione sul 2023 del 2,6%. Calano anche i decessi (651mila), il 3,1% in meno sul 2023, dato più in linea con i livelli pre-pandemici che con quelli del triennio 2020-22. Il saldo naturale, ovvero la differenza tra nascite e decessi, è quindi ancora fortemente negativo (-281mila unità). Le immigrazioni dall’estero, 435mila, per quanto inferiori di circa 5mila unità rispetto al 2023, si mantengono sostenute. Le emigrazioni per l’estero ammontano a loro volta a 191mila, in sensibile aumento sul 2023 (+33mila). Il saldo migratorio netto con l’estero è dunque pari a +244mila, riuscendo in ampia parte a compensare il deficit dovuto alla dinamica naturale. Risultano, infine, in calo dell’1,4% i trasferimenti di residenza tra Comuni, che globalmente hanno coinvolto un milione e 413mila cittadini.

Con 1,18 figli per donna fecondità al minimo storico

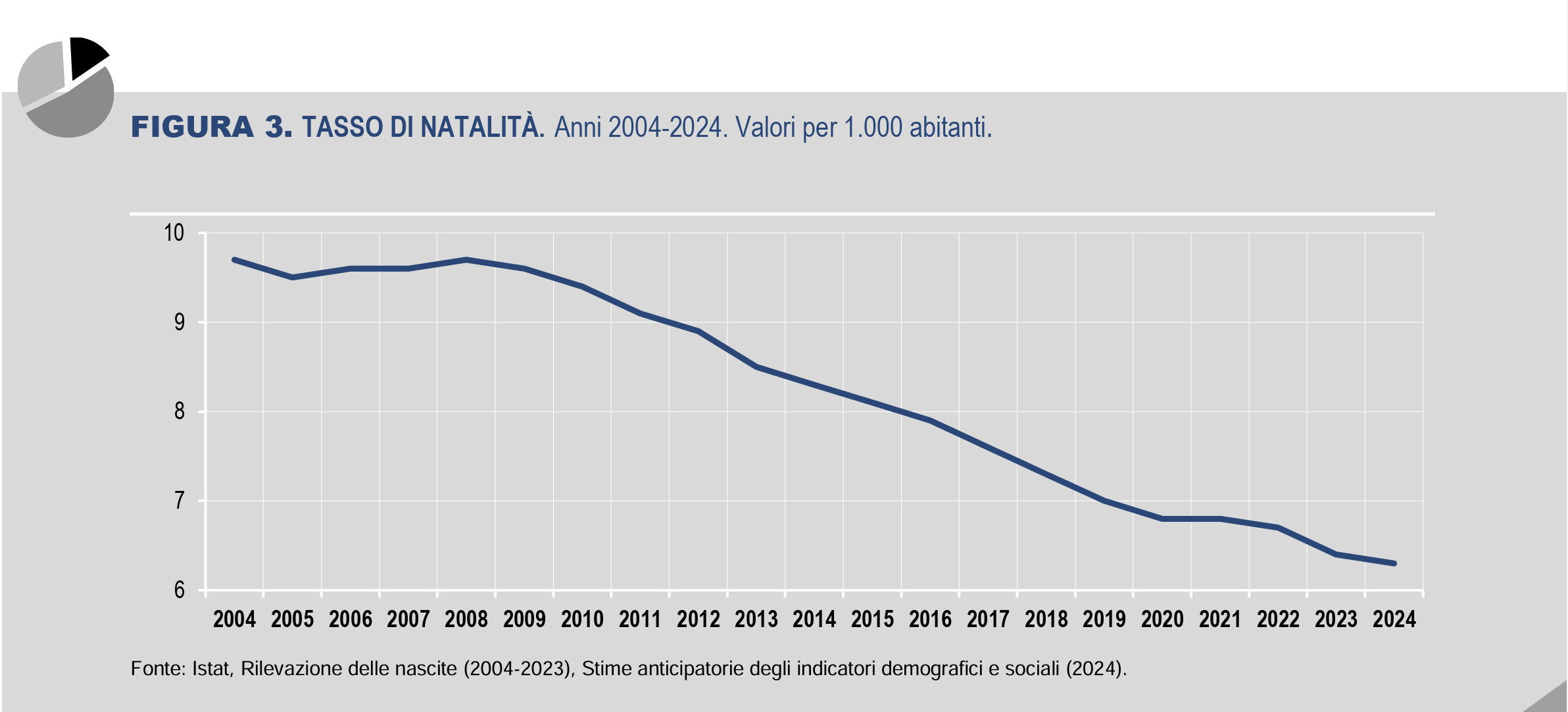

Nel 2024, secondo i dati provvisori, i nati residenti in Italia sono 370mila, in diminuzione di circa 10mila unità (-2,6%) rispetto all’anno precedente. Il tasso di natalità si attesta al 6,3 per mille, contro il 6,4 per mille del 2023. I nati di cittadinanza straniera, il 13,5% del totale, sono quasi 50mila, circa 1.500 in meno rispetto all’anno precedente. La fecondità, nel 2024, è stimata in 1,18 figli per donna, sotto quindi il valore osservato nel 2023 (1,20) e inferiore al precedente minimo storico di 1,19 figli per donna registrato nel 1995.

La contrazione della fecondità riguarda in particolar modo il Nord e il Mezzogiorno. Infatti, mentre nel Centro il numero medio di figli per donna si mantiene stabile (pari a 1,12), nel Nord scende a 1,19 (da 1,21 del 2023) e nel Mezzogiorno a 1,20 (da 1,24). Quest’ultima ripartizione geografica detiene una fecondità relativamente più elevata, ma sperimenta la flessione maggiore. Il calo delle nascite, oltre ad essere determinato dall’ulteriore calo della fecondità, è causato dalla riduzione nel numero dei potenziali genitori, a sua volta risultato del calo del numero medio di figli per donna registrato nei loro anni di nascita. La rilevanza dell’aspetto strutturale è ben evidente: considerando che la popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive (1549 anni) è passata da 14,3 milioni di unità al 1° gennaio 1995 a 11,4 milioni al 1° gennaio 2025. Gli uomini nella stessa fascia di età, pari a 14,5 milioni trenta anni fa, sono oggi circa 11,9 milioni. In tali condizioni, nel 1995, con una fecondità solo poco superiore a quella odierna di 1,18 figli per donna, le coppie misero comunque al mondo 526mila bambini, ossia 156mila in più di quelli nati nel 2024.

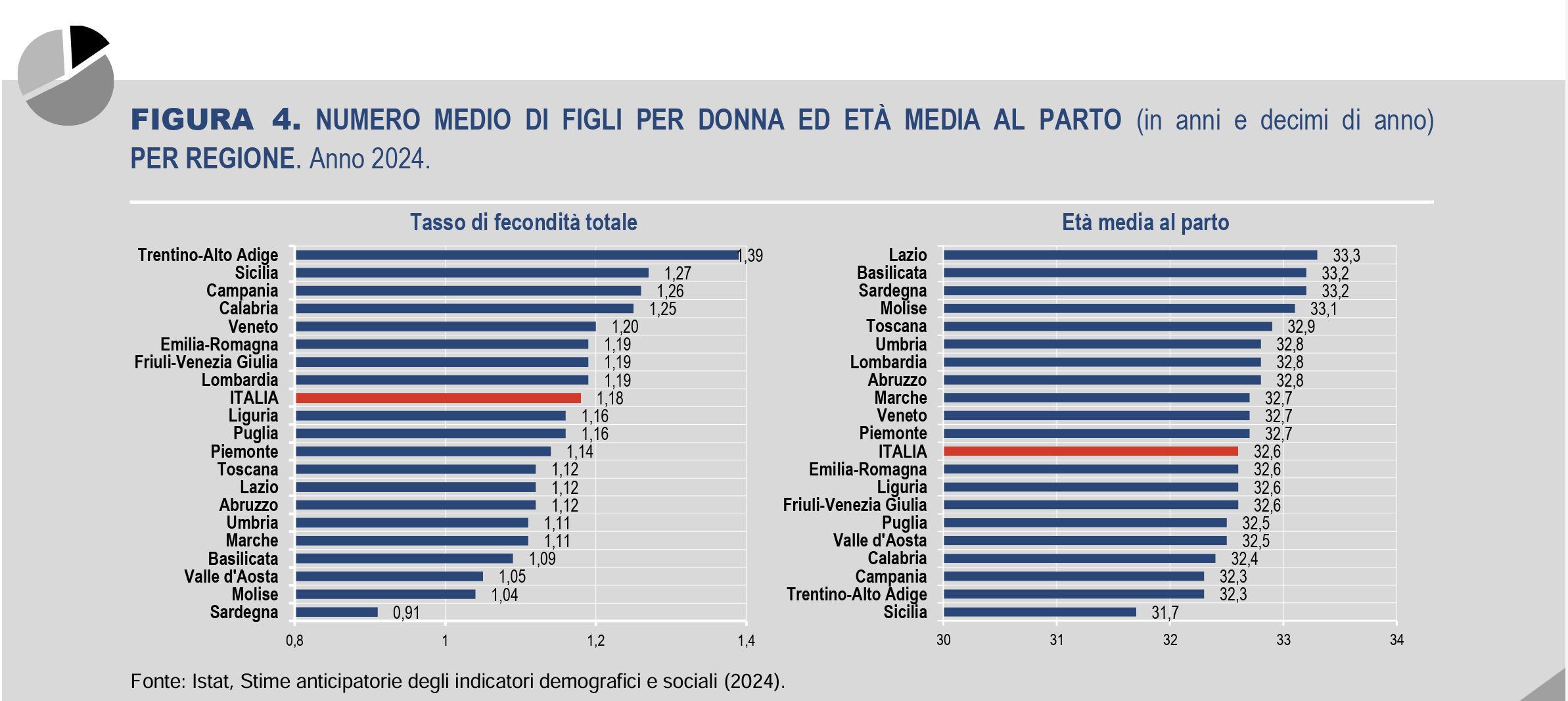

Accanto alla riduzione della fecondità, nel 2024 continua a crescere l’età media al parto, che si attesta a 32,6 anni (+0,1 in decimi di anno sul 2023). Il fenomeno della posticipazione delle nascite è di significativo impatto sulla riduzione generale della fecondità, poiché più si ritardano le scelte di maternità più si riduce l’arco temporale a disposizione delle potenziali madri per la realizzazione dei progetti familiari. L’aumento dell’età media al parto si registra in tutto il territorio nazionale, con il Nord e il Centro che continuano a registrare il valore più elevato: rispettivamente 32,7 e 33,0 anni, contro 32,3 anni del Mezzogiorno.

Diminuiscono anche i matrimoni che, ormai da tempo, non rappresentano più un passaggio preliminare alla nascita di un figlio. Secondo i dati provvisori, nel 2024, i matrimoni sono 173mila, 11mila in meno sul 2023. Continua la forte riduzione di quelli celebrati con rito religioso (-9mila) e allo stesso tempo si osserva un calo di quelli celebrati con rito civile (-2mila). Complessivamente, nel 2024 il tasso di nuzialità continua lievemente a scendere, portandosi al 2,9 per mille dal 3,1 del 2023. Il Mezzogiorno continua a essere la ripartizione con il tasso più alto, 3,2 per mille contro 2,8 per mille di Nord e Centro, ma è allo stesso tempo l’area in cui risulta più forte la contrazione sul 2023.

In Trentino-Alto Adige la fecondità più elevata

Il primato della fecondità più elevata continua a essere detenuto dal Trentino-Alto Adige, con un numero medio di figli per donna pari a 1,39 nel 2024, comunque in diminuzione rispetto al 2023 (1,43). Come lo scorso anno seguono Sicilia e Campania. Per la prima, il numero medio di figli per donna scende a 1,27 (contro 1,32 del 2023), mentre in Campania la fecondità passa da 1,29 a 1,26. In queste regioni le madri sono mediamente più giovani: l’età media al parto è pari a 31,7 anni in Sicilia e a 32,3 in Trentino-Alto Adige e Campania. La Sardegna si conferma la regione con la fecondità più bassa: nel 2024, il numero medio di figli per donna è pari a 0,91, stabile rispetto al 2023.

Tra le regioni con i valori più bassi di fecondità figurano il Molise (1,04), la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (che sperimenta la flessione maggiore, da 1,17 a 1,05) e la Basilicata (1,09, stabile sul 2023). Basilicata, Sardegna e Molise sono anche le regioni con il calendario riproduttivo più posticipato, dopo il Lazio (33,3 anni): nelle prime due l’età media al parto è pari a 33,2 anni, per il Molise è uguale a 33,1.

Tra le province, quella in cui si registra il più alto numero medio di figli per donna è la Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (1,51 contro 1,57 del 2023). Seguono le province calabresi di Crotone (1,36) e Reggio Calabria (1,34) e quelle siciliane di Ragusa, Agrigento (entrambe 1,34) e Catania (1,33). Le province sarde sono quelle in cui si osserva la fecondità più bassa, per tutte inferiore all’unità, da Cagliari, che registra un valore pari a 0,84 fino a Nuoro, con un tasso dello 0,98. A queste seguono le province di Viterbo (1,00) e Prato (1,01), nel Centro, e due province collocate rispettivamente nel Mezzogiorno e nel Nord: Isernia e Biella, entrambe con una fecondità pari a 1,04.

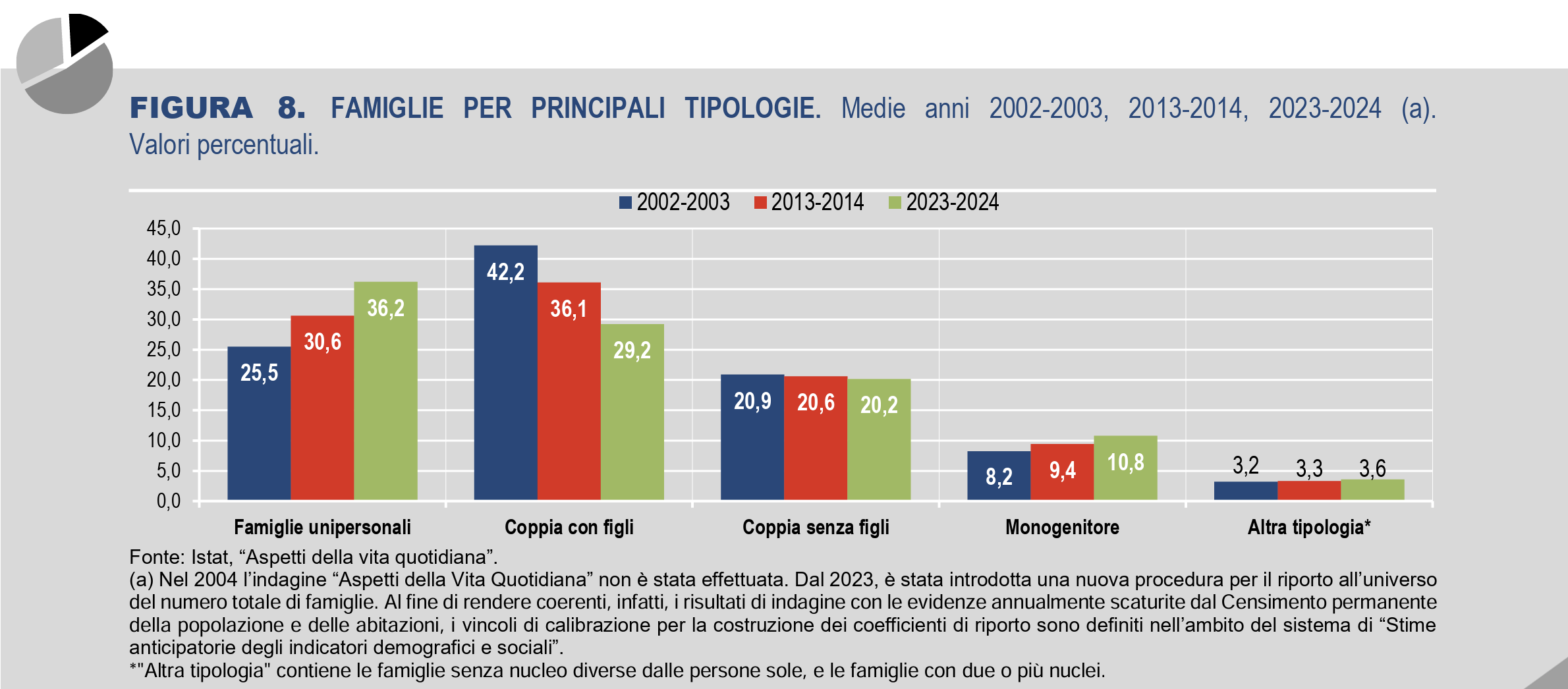

Oltre una famiglia su tre è formata da una sola persona

Le famiglie in Italia, nel biennio 2023-2024, sono poco più di 26 milioni e 300mila, oltre 4 milioni in più rispetto all’inizio degli anni Duemila. La crescita del numero di famiglie dipende soprattutto dalla progressiva semplificazione delle strutture familiari, sia nella dimensione sia nella composizione. La principale causa di questo processo è l’aumento delle famiglie unipersonali, attualmente la forma familiare più diffusa. Oggi oltre un terzo delle famiglie è formato da una sola persona (il 36,2%), mentre 20 anni fa questa tipologia rappresentava appena un quarto delle famiglie (25,5%).

Le famiglie composte da almeno un nucleo, in cui cioè è presente almeno una relazione di coppia o di tipo genitore-figlio, sono il 61,3%. Queste famiglie sono principalmente costituite da coppie con figli (29,2%), che per molti anni sono state non solo il modello prevalente di famiglia ma anche quello interessato dalla diminuzione più consistente. Le coppie senza figli, stabili nel tempo, rappresentano invece un quinto del totale (poco più del 20%).

Una famiglia su 10, in leggero aumento nel corso degli anni, è di tipo monogenitore. Si tratta principalmente di madri sole (8,7%), ma sono evidenti anche casi di padri con figli (2,1%). Le famiglie costituite da due o più nuclei e quelle senza nucleo (persone sole escluse, ad esempio due fratelli conviventi) si confermano nel loro insieme una tipologia residuale (3,6%) (Figura 8). L’effetto di queste trasformazioni è una costante diminuzione della dimensione media familiare che passa dai 2,6 componenti di 20 anni fa agli attuali 2,2 (media 2023-2024).

I cambiamenti demografici e sociali e l’evoluzione delle strutture familiari si riflettono nella distribuzione dei ruoli familiari della popolazione. Le persone che vivono sole rappresentano nel 2023-24 il 16,3% della popolazione e sono in aumento in tutte le classi di età, soprattutto quelle centrali. I genitori in coppia sono il 26,3% e sono coloro che hanno sperimentato la contrazione maggiore, in particolare tra i 35 e i 44 anni di età. In leggero aumento negli anni è il numero di genitori soli con figli (oggi il 4,9% della popolazione) e quello delle persone che vivono con un partner senza figli (il 18,6%). I figli che vivono con entrambi i genitori, in diminuzione, risultano essere il 21,4%; in aumento invece la quota di figli in nuclei monogenitore (6,8%). Sebbene queste tendenze abbiano interessato l’intero Paese, permangono alcune differenze a livello territoriale.

Le famiglie unipersonali sono aumentate su tutto il territorio e oggi rappresentano ovunque il modello prevalente (rispettivamente, il 38,5% al Centro, il 37,4% al Nord e il 33,1% nel Mezzogiorno). Al Nord si registra, inoltre, una maggiore concentrazione di coppie senza figli (il 21,7% contro il 19,1% nel Centro e il 18,8% nel Mezzogiorno), mentre nel Mezzogiorno vi è ancora una maggiore incidenza di coppie con figli (il 32,2% rispetto al 27,9% e al 27,6%, rispettivamente, nel Nord e nel Centro). L’ampiezza familiare si è ridotta ovunque, tendendo ad uniformarsi: nelle regioni del Mezzogiorno, dove le famiglie sono storicamente più numerose, si è passati da 2,8 a 2,3 componenti, al Centro e al Nord rispettivamente da 2,5 e 2,4 a 2,2 componenti.

Clicca qui per scaricare il rapporto ISTAT completo Indicatori demografici – Anno 2024

Foto: © Freepik

© RIPRODUZIONE RISERVATAIn caso di citazione si prega di citare e linkare toystore.biz